【報告】<3/9-10(土-日)>GREENDAY2024

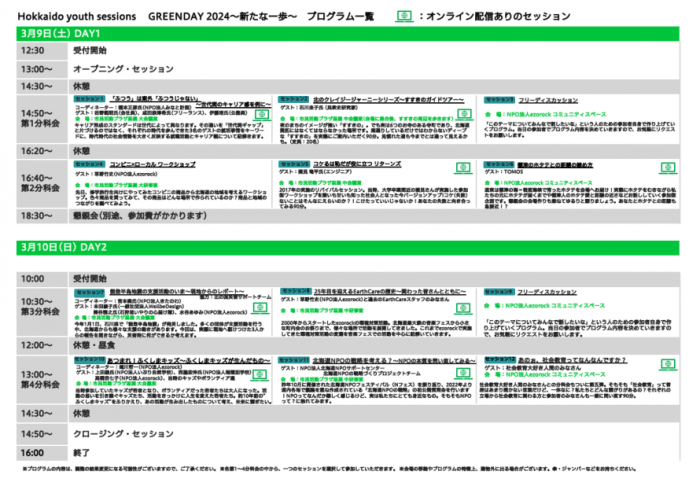

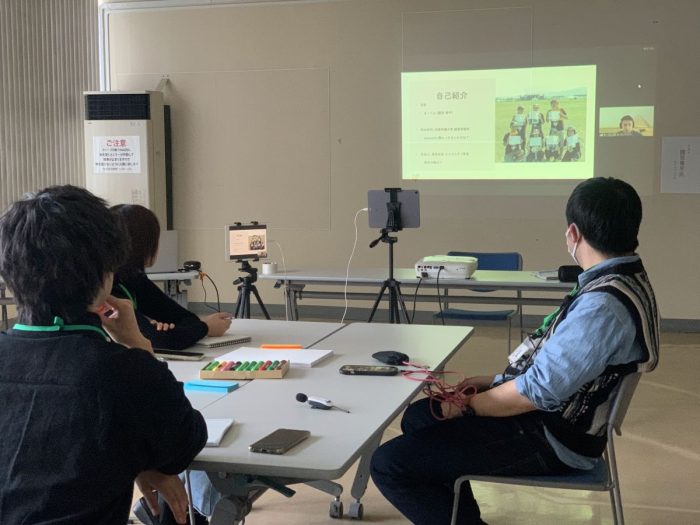

2024年3月9‐10日に Hokkaido youth sessions GREENDAY 2024を実施しました!サブタイトルは「新たな一歩」とし、今年はオンライン/オフラインのハイブリッド開催となりました。

ハイブリッド開催ということもあり、札幌近郊だけでなく道東や本州など遠隔地からもご参加いただき、2日間でのべ102名が参加しました。

GREENDAY2024の概要や当日の様子を、分科会の写真と共にお届けします。

Hokkaido youth sessions GREENDAY 2024詳細はこちらから(公式Twitterアカウントへ飛びます)

GREENDAY2024 概要

1日目

オープニングセッション

2023年のGREENDAYが10回目の実施ということもあり、過去10年間のテーマの振り返りや、過去のGREEN DAYの振り返りでを行いました。今回のテーマ「新たな一歩」には、実施が10回を越えたGREENDAYを今後も続けていくとしたらどうしたらいいかという「問い」が背景にあり、ただ単に参加者がセッションを聞くだけではなく、積極的に「得たいこと」を自ら考えて臨んでほしいとの思いも共有しました。

【第一分科会セッション1】「ふつう」は案外「ふつうじゃない」~世代間のキャリア感を例に~

コーディネーター:橋本正彦氏(NPO法人みなと計画)

ゲスト:岩野範昭氏(会社員)、成田奈津希氏(フリーランス)、伊藤渚氏(公務員)

本分科会では多様なキャリアを持つ3名に、当時の就活やキャリア観について語っていただき、時代によって変わること・変わらないこととは何かを考えました。就活とコロナ禍が被り、オンラインでの就活がスタンダードだった20代の伊藤さん。仕事への価値観が変化する過渡期にいた30代の成田さん。バブル終盤で「仕事=終身雇用」が当たり前だった50代の岩野さん。3名とも、時代は違えど社会の混乱や変化と向き合いながら、自分のキャリアを模索していました。正しいとされるレールが無くキャリアの積み方が多様化している現在、自分に合った働き方や、働く目的を考えていくことの大切さを感じました。

【第一分科会セッション2】北のクレイジージャーニーシリーズ〜すすきのガイドツアー〜

ゲスト:石川圭子氏 (民衆史研究家)

すすきの地区のフィールドトリップを通して、すすきのや札幌の歴史について学びました。今回は、「夜の街というイメージが強いすすきのですが、実はお寺が6箇所もあり歴史の深い街」をテーマに散策を進めていきました。その中でも特に印象的だったのは、札幌大火により燃えてしまったお寺が多く、当時の歴史を残した資料が少ないということです。語り継ぐ人々がいたからこそ、現在まですすきのの歴史が残ってます。さらに、身近な街でも知らないことばかりで、建物やそこにまつわる歴史を知ってからまた訪れると、街の見え方も変わりより親近感が湧きました。

【第二分科会セッション4】コンビニ×ローカル ワークショップ

ゲスト:草野竹史(NPO法人ezorock)

顧客度満足度No.1のコンビニ、セイコーマート。北海道産の食材を重点的に利用して地域とのつながりを大事にしている。今回は実際に179市町村の食材を使用している商品を購入してそこから市町村の裏側を知っていくセッションでした。2チームに分かれて、セイコーマートの本社と中島公園近くにある店の2店舗を利用して商品を購入し、様々な商品から地域の話を聞き、セイコーマートの裏側にも触れました。

【第二分科会セッション5】コケるは恥だが役に立つ リターンズ

ゲスト:國見 竜平氏(エンジニア)

本分科会は、講師の國見さんの失敗(コケ)を聞いた後、参加者も自身のコケを振り返ることで、「失敗もいつかは役に立つ」ことを実感できる分科会でした。國見さんは「SNS投稿でトラブルに巻き込まれた」失敗を共有。かなりゾッとする体験を笑いを交えながら面白く共有してくださいました。最後に、失敗とは「理想と現実のギャップ」であり目標に挑戦した証なので、転んだときは痛いけれど、そこから成長につなげることができます。それを自身の失敗の振り返りを通して実感できる楽しくも学びの多い分科会でした。

【第二分科会セッション6】標津のホタテとの距離の縮め方

ゲスト:TOMOS

本講演では、現地の方のリアルで愉快な知見やエピソードを交えつつ、標津のホタテについて紹介されました。特に、標津では年に2回ホタテが無料配布されるのだそうで、それほど地域になじんだ食材であることに参加者は驚きの声を上げてました。また、ホタテに関するクイズも行われ、実物を見ながら皆よく考え、全6問を終えたのちに手作りのホタテ初級者バッチが贈られました。終盤には実際にホタテを剥き、新鮮なうちに刺身でいただきました。このように、インターネットや本で得られる情報以上の体験ができ、標津のホタテは参加者にとって親しみやすい存在となったでしょう。そればかりでなく、標津に親しみふれあう入り口として素晴らしい講演でした。

【第三分科会セッション7】能登半島地震の支援活動のいま~現地からのレポート~

コーディネーター:宮本奏氏(NPO法人きたのわ)

ゲスト:本田綾子氏(一般社団法人WellbeDesign)、熊谷雅之氏(石狩思いやりの心届け隊)、水谷あゆみ(NPO法人ezorock)

2024年1月1日に起きた能登半島地震の災害支援を行う方々をお招きし、発生から2か月が経過した現地の今を伺いました。そもそも災害支援は発生場所の地理や発生時期によって求められる支援が異なるため、ノウハウを溜めることが難しいそうです。ですので、現地で支援を行う皆さんは、現地の声に耳を傾けながら、必要な支援を届けていました。共通していたのは支援への工夫で、ソフト面とハード面を織り交ぜた丁寧な支援を続けていることです。最後に震災への関わり方について、普段の暮らしを大切にしながらも関心を持ち続け、行けるタイミングで支援活動に参加してほしいと暖かな言葉をいただきました。

【第三分科会セッション8】25年目を迎えるEarthCareの歴史〜関わった皆さんとともに〜

ゲスト:草野竹史(NPO法人ezorock)と過去のEarthCareスタッフのみなさん

今年で25年目を迎えるEarthCareの環境対策活動。本分科会では、これまでのRISING SUN ROCK FESTIVALでezorockがどのような動きをしてきたのか、歴代の写真を見ながら振り返ります。参加者同士で写真を見ながら、疑問や思い出を共有し合うことで、RSRに参加したことがある人も、そうでない人もRSRを感じることができる時間になりました。思い出の写真たちを通して、EathCareの活動がロックフェスティバルや沢山の人にとても大きな影響を与えていることが分かりました。「50年後も野外で気持ちよく音楽を聞いていたい」という思いを繋いでいきたいと感じた分科会でした。

【第四分科会セッション10】あつまれ!ふくしまキッズ~ふくしまキッズが生んだもの~

コーディネーター:崎川哲一(NPO法人ezorock)

ゲスト:上田融氏(NPO法人いぶり自然学校)、西脇宏伸氏(NPO法人雨煙別学校)、高橋苗七子(NPO法人ezorock)、当時のキッズやボランティア達

当時のふくしまキッズ参加者とそのボランティア、大人たちが集まって、活動を振り返りながら約10年経った今、何を思うか話し合いました。様々な出来事やその裏の話をしていくうちに、この経験は当時の子供たちだけではなくボランティアの成長も感じとれました。そして、ふくしまキッズの1人が「関わってくれたボランティアや大人たちに恩返しがしたい」という話があったが、大人たちからは「私たちには恩返しをしなくて大丈夫。なぜなら自分たちが楽しかったからだ。だから、私たちじゃなく他のところで『恩送り』をしてほしい」と話されていました。きっとまたこのメンバーで集まれば、今なら色々なことができるのではないか。今日はその第一歩になりました。

【第四分科会セッション11】北海道NPOの戦略を考える?~NPOの本質を問い直してみる~

ゲスト:NPO法人北海道NPOサポートセンター 北海道NPOの戦略づくりプロジェクトチーム

本分科会では、2022年より道内各地で議論を重ね作成されている「北海道NPO戦略づくりプロジェクト」の実施概要を読み、北海道内のNPOの今後について議論しました。議論はとても白熱し、人口やリソースが札幌周辺に集まりやすい課題や、多種多様な課題に取り組むNPOがどのように連携していけば良いかなどの意見が交わされました。第一線で活動する方々や、普段NPOとは馴染みのない方々が様々な目線でNPOのこれからを考える時間となりました。

【第四分科会セッション12】あのぉ、社会教育ってなんなんですか?

ゲスト:社会教育大好き人間のみなさん

本分科会では、10名の参加者が「学校と地域をつなげること」「学校教育に探究型学習を導入すること」について議論しました。前者のテーマでは、学校と地域という大きな枠組みよりも学校側の誰かと地域側の誰か、といったように人と人をつなげることに注力すべきだ、という意見が活発でありました。その一方で、学校側には地域とつながろうとする人や探究型学習に興味を持つ人が少ないという現状も話題に上がりました。探究型学習については、まちづくりと関連させた方が学校と地域の双方に利益が生まれるため、導入しやすいのではないかと議論されていました。探究を教育だけに留めない、新しい視点が生まれた分科会ででした。